Auf dieser Seite

Auf einen Blick

- Hier finden Sie einen Überblick zu den am häufigsten gestellten Fragen von Bürger*innen an die Stadt Hagen.

- In den verschiedenen FAQ's können Sie sich über die wichtigsten Themen informieren.

- Sollte Ihnen ein Thema fehlen, sprechen Sie uns gerne an.

©

Stadt Hagen

FAQ zur Sperrung der Ebene 2

Aufgrund von Rissen an den Außenseiten wurde die Brücke für detaillierte Untersuchungen ursprünglich temporär geschlossen.

Diese Untersuchungen ergaben eine starke Beschädigung im Brückeninneren durch Chlorid (Tausalze + Regenwasser).

Aufgrund der vorgefundenen Schädigungen ist eine Wiedereröffnung ausgeschlossen.

Die Schäden an dem Bauwerk betreffen die Spannglieder, welche maßgeblich für die Standsicherheit des Bauwerks sind.

Aufgrund des festgestellten Schädigungsgrades ist eine Sanierung technisch nicht mehr möglich.

Zum aktuellen Zeitpunkt kann die Ebene 2 ihr eigenes Gewicht tragen und ist damit bis auf weiteres standsicher.

Die engmaschige Überwachung des besonders kritischen Abfahrtsarms wird fortgeführt. Diese besteht aus vierteljährlichen Sonderprüfungen und monatlichen geodätischen Vermessungen. Sollte sich in Zukunft zeigen, dass keine Schadenserweiterung feststellbar ist, können die Intervalle vergrößert werden. Die weiteren Bereiche werden weiterhin im üblichen Rhythmus, alle 3 Jahre, geprüft.

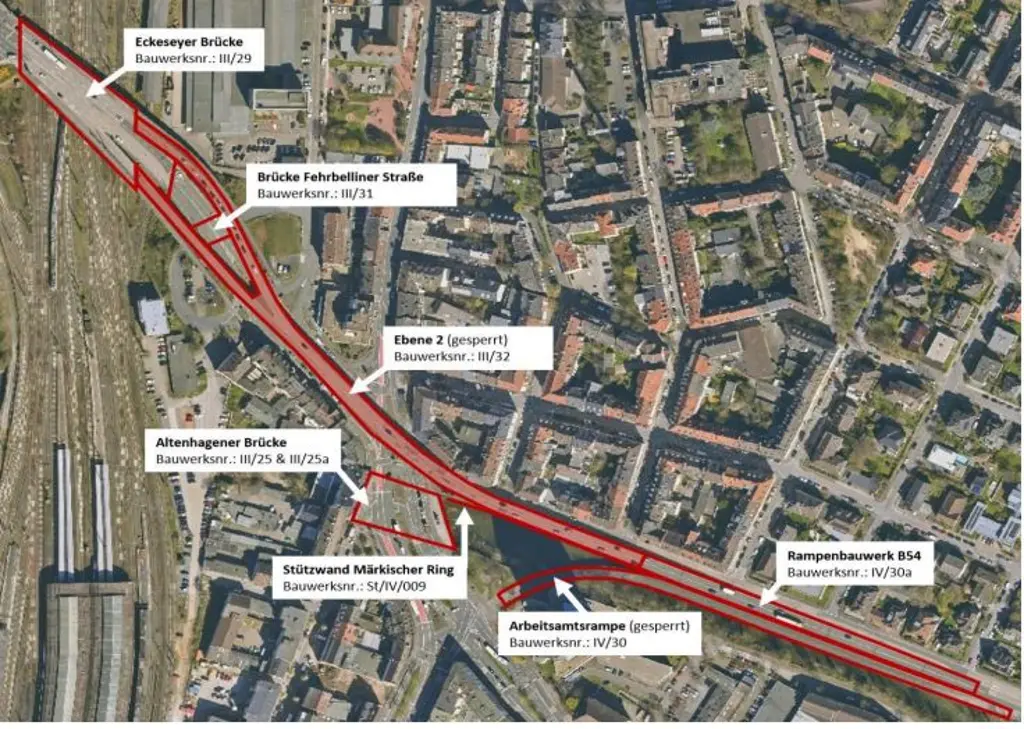

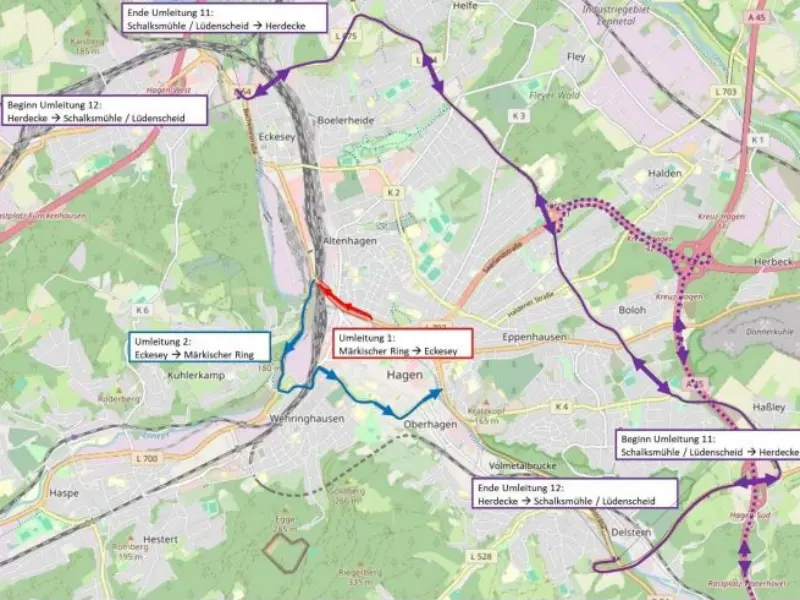

In Fahrtrichtung Eckesey (rot) beginnt die Umleitung direkt vor der gesperrten Ebene 2 und führt dort über die „Abfahrtsrampe B54“ zur Kreuzung „Altenhagener Brücke“ und über die „Brücke Fehrbelliner Straße“ wieder zurück auf die B54.

In Fahrtrichtung Eilpe (blau) beginnt die Umleitung direkt vor der gesperrten Ebene 2 und führt dort über die Bahnhofshinterfahrung, die Wehringhauser Straße und über den Bergischen Ring.

Ebenso wurden zusätzlich weiträumige Umleitungen für Verkehre, die an der Innenstadt vorbeigeführt werden sollen, eingerichtet (lila).

Vor dem Start des Rückbaus der Brücke Ebene 2 wird das Umleitungskonzepts entsprechend der Phasen des Abrisses überarbeitet und kommuniziert.

©

Stadt Hagen

- Eine Führung der Umleitungsverkehre durch die Körnerstraße in Fahrtrichtung Emilienplatz ist durch die geringe Leistungsfähigkeit des Kreisverkehrs an der Badstraße sowie durch die kurze Grünphase der Linksabbiegespur am Sparkassen-Karree nicht optimierbar.

- Bei einer Freigabe der Busspuren für den Autoverkehr vergrößert sich zwar die Aufstellfläche und es verringert sich die Staulänge, aufgrund des weiterhin limitierten Abflusses durch den Kreisverkehr an der Badstraße bleibt die Fahrzeit jedoch dieselbe.

- Da nun auch der Busverkehr im Stau stünde, ist die Freigabe der Busspuren als stark negativ zu bewerten.

- Die Einrichtung der Radfahrstreifen am Graf-von-Galen-Ring erfolgte als Konsequenz aus der neugeschaffenen Bahnhofshinterfahrung, die einen möglichst großen Anteil des Verkehrs, der bislang den Graf-von-Galen-Ring befuhr, aufnehmen soll.

- Um die Verkehrsbelastungen am Graf-von-Galen-Ring effektiv zu limitieren und so die Attraktivität der neuen Bahnhofshinterfahrung zu steigern, wurden von den ehemals vier Fahrstreifen zwei zu komfortablen Radverkehrsstreifen umgewidmet.

- Dazu wurde auch berücksichtigt, den Auto- und Schwerlastverkehr auf dem Graf-von-Galen-Ring räumlich und zeitlich so zu entzerren, dass die Messung der Abgasemissionen (Höhe Hausnummer 9) dauerhaft unter dem Grenzwert von 40 μg Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft liegen.

- Entlang der Umleitungen wird eine Überprüfung aller Ampeln mit dem Ziel, eine möglichst schnelle Fahrt auf den Umleitungen zu ermöglichen, vorgenommen.

- Dies wird großräumig angesetzt, sodass Kreuzungen im gesamten Stadtgebiet mit bewertet werden.

- Eine Weiterentwicklung von Beschilderungen und Fahrbahnmarkie-rungen wird parallel geprüft.

- Zum jetzigen Zeitpunkt sind Änderungen an den Ampelanlagen am Bergischen Ring sowie an der Ampelanlage an der Kreuzung Altenhagener Straße / Altenhagener Brücke in der Bearbeitung.

- Diese Änderungen folgen voraussichtlich ab Montag, den 28. Oktober 2024.

- Darüber hinaus wird die Situation fortlaufend beobachtet und es werden, je nachdem welche neuen Wege sich die Verkehrsteilnehmenden suchen, wenn nötig auch immer wieder Anpassungen vorgenommen.

- Hinsichtlich der Änderungen an Ampelanlagen muss zunächst nach Inkrafttreten der Sperrung geprüft werden, wie sich die Umleitungsverkehre nach und nach im Stadtgebiet verlagern.

- Dieser Prozess ist nicht genau prognostizierbar und dauert eine gewisse Zeit an, bis alle Verkehrsteilnehmenden die nun für sich günstigsten Routen gefunden haben.

- Erst dann kann eine Entscheidung darüber erfolgen, an welchen Ampeln Handlungsbedarf besteht und geprüft werden, ob überhaupt Handlungsspielraum besteht.

- So ist es nicht zielführend, die Ampelanlagen entlang der Körnerstraße auf maximalen Durchfluss zu schalten, da spätestens am Kreisverkehr Badstraße eine Engstelle besteht, die nicht beeinflussbar ist.

- Sobald alle nötigen Beobachtungen und Vorüberlegungen erfolgt sind, müssen die gewünschten Änderungen an ein externes Ingenieurbüro vergeben werden.

- Auch wenn dort die Dringlichkeit der Aufträge bekannt ist und größtmögliche Anstrengungen unternommen werden, schnell Abhilfe zu leisten, muss generell von einer Bearbeitungszeit von acht Wochen ausgegangen werden.

- Hieraus ergibt sich dann ein realistischer Umsetzungszeitpunkt, geplant ab Montag, den 28.Oktober 2024.

- Leider ist die Stadt Hagen an diese Vorgehensweise gebunden, da nicht die personelle Ausstattung vorhanden ist, um schnell in Eigenregie Planungsänderungen an Ampelanlagen vornehmen zu können.

Die Ebene 2 kann nicht saniert werden. Entsprechend wurden bereits zwei Planungen gestartet. Dies sind die Rückbauplanung und eine Verkehrsuntersuchung.

Die Rückbauplanung zeigt einen Weg auf, als erstes die Ebene 2 zurückzubauen. Herausforderungen sind hier unter anderem die enge Lage zur angrenzenden Wohnbebauung und Einschränkungen für den Verkehr auf der Eckeseyer Straße sowie der Kreuzung direkt unterhalb der Ebene 2. Die Rückbauplanung wird durch den Wirtschaftsbetrieb Stadt Hagen in Zusammenarbeit mit einem externen Ingenieurbüro erstellt. Kann ein Rückbau unter Berücksichtigung von Fördermitteln Mitte 2026 beginnen, ist nach aktueller Planung ein Abschluss dieser Rückbauarbeiten bis Ende 2027 möglich. Ein Abriss erfolgt in mehreren Phasen von Osten nach Westen. Damit einhergehend werden temporäre Lösungen für den fließenden Verkehr entwickelt und frühzeitig vor Beginn des Rückbaus u.a. in den FAQs kommuniziert.

Die Rückbauplanungen zu weiteren Bauwerken im Anschluss an die Ebene 2 werden ebenfalls noch erstellt. Hierzu gehören zum Beispiel die Rampe am Arbeitsamt und das Rampenbauwerk B54.

Parallel wurde in Zusammenarbeit mit einem externen Ingenieurbüro eine verkehrliche Folgelösung entwickelt. Diese hatte das Ziel, eine Lösung aus wirtschaftlicher, städtebaulicher und verkehrsplanerischer Sicht zu finden. Wichtig dafür waren u.a., dass keine neue Ebene 2 gebaut werden muss, Fahrstreifen für den Rad- und Busverkehr erhalten bleiben und der Märkische Ring auch in Richtung Innenstadt dem Kfz-Verkehr erstmals zur Verfügung steht. Die ist möglich, wenn eine neue Rampe am ehemaligen Arbeitsamt das heutige ebenfalls nicht mehr nutzbare Bauwerk ersetzt.

Diese verkehrliche Lösung, die sich damit zu beiden Seiten der Altenhagener Brücke erstreckt, wurde der Politik im Dezember 2025 vorgelegt und im Rat beschlossen. Eine Anmeldung zur Nutzung von Fördermöglichkeiten liegt der Bezirksregierung Arnsberg vor. Damit sind die Voraussetzungen geschaffen, das Großprojekt mit dem Rückbau der Ebene 2 Mitte 2026 zu starten.

Insgesamt ist davon auszugehen, dass das Großprojekt über alle Ingenieurbauwerke in diesem Bereich im Idealfall 10 Jahre in Anspruch nehmen wird. Dazu wird regelmäßig geprüft, mit welchen temporären bzw. provisorischen Maßnahmen auch während der Baustellenphasen bereits Verbesserungen für den Kfz-Verkehr ermöglicht werden kann. Eine Priorität werden dazu Maßnahmen haben, die die südliche Route über Badstraße, Sparkassen-Karree und Körnerstraße entlasten.

FAQ zur Grundsteuer

Die Einnahmen aus der Grundsteuer sollen laut Gesetzgeber für die Kommunen auch nach der Grundsteuerreform gleichbleiben. Würde der Hebesatz der Grundsteuer B bei 1.139 Prozent für das Jahr 2026 verbleiben, käme es zu Mindereinnahmen. Um die angestrebte Aufkommensneutralität zu erreichen, musste der Hebesatz für 2026 moderat auf 1.176 Prozent angepasst werden. Ein Verzicht auf einen Teil des Ertrags ist aufgrund der Haushaltssituation nicht möglich.

Das Bundesverfassungsgericht hat die bisherige Grundsteuer für verfassungswidrig erklärt, da sie auf veralteten Wertgrundlagen basierte:

- In Westdeutschland wurden die Einheitswerte von 1964 verwendet.

- In Ostdeutschland galten sogar Werte von 1935.

Außerdem wird in keiner Weise berücksichtigt, ob ein Haus beispielsweise in Düsseldorf oder Hagen steht. Diese alten Werte führten zu erheblichen Ungleichheiten, da sie nicht die tatsächlichen Wertentwicklungen von Immobilien und Grundstücken berücksichtigten. Daher musste eine verfassungskonforme Neuregelung her.

- Die Grundstückswerte sind deutschlandweit gestiegen.

- In Hagen war im Jahr 2000 der Quadratmeter beispielsweise bei durchschnittlich 42 Euro, im Jahr 2021 schon bei 116 Euro.

- Der Gesetzgeber wollte diesen Wertzuwachs von Grundstücken wie Immobilien gerecht besteuern.

- In der Entwicklung sind Einfamilienhäuser wertvoller geworden als beispielsweise gemischt genutzte Gebäude.

- Diese Beurteilung obliegt aber nicht den Kommunen, sondern der Zuständigkeit der Finanzverwaltung.

Ab dem 1. Januar 2025 tritt die neue Berechnungsgrundlage in Kraft. Dabei wird der Einheitswert durch den Grundstückswert ersetzt, der an den aktuellen Immobilienwert angepasst wurde.

Die neuen Werte berücksichtigen:

- den Bodenrichtwert,

- die Grundstücksfläche,

- die Gebäudefläche,

- das Baujahr des Gebäudes.

Dies führt dazu, dass sich die Grundsteuer je nach Region und Immobilientyp stark verändert.

Die Erhöhung hängt von folgenden Faktoren ab:

Steigende Grundstücks- und Immobilienwerte

- In vielen Regionen Deutschlands, insbesondere in Ballungsgebieten, sind die Immobilienwerte seit den 1960er-Jahren stark gestiegen.

- Das spiegelt sich nun in der neuen Berechnung wider.

Anpassung der Hebesätze durch die Kommunen

- Jede Kommune legt einen sogenannten Hebesatz fest, der die Höhe der Grundsteuer bestimmt.

- Nach der Reform müssen die Gemeinden ihre Hebesätze anpassen, damit die Reform aufkommensneutral für die Kommunen, jedoch nicht für den einzelnen Steuerzahlenden bleibt.

- Dies wurde in der Stadt Hagen mit der Anpassung von 750 auf 1139 Prozent im Jahr 2025 erreicht. Zum Jahr 2026 stieg der Hebesatz auf 1.176 Prozent.

Die Grundsteuer wird nicht pauschal erhöht, sondern neu berechnet. Ob sie steigt, sinkt oder gleich bleibt, hängt von

- den neuen Bewertungsgrundlagen,

- dem Standort der Immobilie

- und den Hebesätzen der jeweiligen Kommune ab.

- Prüfen Sie zunächst, ob es sich um den korrekten Grundsteuermessbetrag handelt.

- Hier können Sie den aktuellen Bescheid mit Ihrem Bescheid aus dem Vorjahr vergleichen.

- In einigen Fällen war bisher beispielsweise ein Komma verrutscht oder es wurde Nutzfläche versehentlich als Wohnfläche angegeben.

- Sollten Sie hier Fehler entdecken, wenden Sie sich an das Finanzamt Hagen unter der Hotline 02331/180-1959 oder vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Vorsprache.

- Widersprüche können ausschließlich schriftlich, per Fax (mit Unterschrift) oder mit der DE-Mail eingelegt werden.

- Eine einfache E-Mail reicht nicht aus.

- Alle bisher eingegangenen E-Mails, die als Widerspruch gekennzeichnet wurden, sind aufgrund der Vorschriften ungültig.

- Um dies zu korrigieren, müssen die Widersprüche innerhalb der Frist in Schriftform mit Unterschrift wiederholt werden.

- Hierzu verweisen wir auch noch einmal ausdrücklich auf die Rechtsbehelfsbelehrung der Bescheide.

- Bitte begründen Sie Ihren Widerspruch.

- Der Hebesatz ist ein Prozentsatz, den jede Kommune individuell festlegt.

- Er wird auf die Bemessungsgrundlage der Grundsteuer (den sogenannten Grundsteuermessbetrag) angewendet und bestimmt maßgeblich, wie hoch die tatsächliche Steuerbelastung für Grundstückseigentümer ist.

- Die Stadtverwaltung erreichen aktuell viele Fragen zum Grundsteuermessbetrag (Zustandekommen, Höhe usw.).

- Die Prüfung des Steuermessbetrages erfolgt durch das Finanzamt Hagen.

- Wenden Sie sich hier an die Hotline 02331/180-1959 oder vereinbaren Sie einen Termin zur persönlichen Vorsprache.

Die Erhebung der Grundsteuer basierte sowohl in der Vergangenheit als auch weiterhin ab 2025 auf einem Mehrstufenmodell.

Stufe 1

- Das örtlich zuständige Finanzamt setzt den Grundstückswert nach den Vorschriften des Bewertungsgesetzes neu mit Gültigkeit ab dem 1. Januar 2022 fest.

- Dieser Wert wird durch das Finanzamt alle sieben Jahre überprüft.

- Die nächste Überprüfung erfolgt also zum 1. Januar 2029.

Stufe 2

- Dieser Einheitswert wird mit der im § 15 Grundsteuergesetz (GrStG) vorgeschriebenen Steuermesszahl multipliziert, um den für die Erhebung der Grundsteuer zu Grunde liegenden Steuermessbetrag zu erhalten.

- Die Grundstückseigentümer*innenwerden über den so von der Finanzbehörde festgesetzten Steuermessbetrag im Bescheid auf den 1. Januar 2025 über die Festsetzung des Grundsteuermessbetrages informiert.

Stufe 3

- Der von der Finanzbehörde festgesetzte Steuermessbetrag wird mit dem von der Kommune per Satzung festgelegten Hebesatz multipliziert und führt so zur im Grundabgabenbescheid festgesetzten Grundsteuer.

- Grundsätzlich hat der Bundesgesetzgeber mit dem im Grundsteuerreformgesetz entwickelten Bundesmodell eine verfassungskonforme und rechtssichere Neuerung der Grundsteuer geschaffen.

- Die Länderöffnungsklausel im Rahmen der Grundsteuerreform ermöglicht es den Bundesländern, von der bundesweit einheitlichen Regelung zur Berechnung der Grundsteuer abzuweichen und eigene Modelle zur Berechnung der Steuer einzuführen.

- Diese Klausel wurde mit der Grundsteuerreform 2019 eingeführt, um den unterschiedlichen Anforderungen und Gegebenheiten in den Bundesländern besser gerecht zu werden.

- Die Kommunen konnten entscheiden, ob es einen einheitlichen (Bundesgesetz) oder differenzierenden (Landesgesetz) Hebesatz für Wohn- und Nichtwohngrundstücke geben soll.

Aus folgenden Gründen hat die Stadt Hagen sich für einen einheitlichen Hebesatz entschieden

- Es bestehen erhebliche Zweifel, ob differenzierende Hebesätze mit dem Gleichbehandlungsgrundsatz vereinbar sind, die vom Bundesverfassungsgericht gefordert werden.

- In der Stadt Hagen liegen keine besonderen Gründe vor, um vom Bundesrecht abzuweichen Aufgrund des hohen Wohnungsleerstands und der geringen durchschnittlichen Nettokaltmiete kann das Lenkungsziel „Förderung des Wohnens“, welches von der Landesregierung benannt wurde, nicht verwendet werden.

- Bei der Nutzung differenzierender Hebesätze würden drei weitere Grundstücksarten (gemischt genutzte Grundstücke, sonstige bebaute Grundstücke und die unbebauten Grundstücke) aus nicht nachvollziehbaren Gründen benachteiligt, was ebenfalls dem geforderten Gleichbehandlungsgrundsatz widersprechen würde.

Der Vorschlag der Verwaltung, einen einheitlichen Hebesatz zu verwenden, wurde in der Ratssitzung vom 19. September 2024 einstimmig beschlossen.

- Die Satzung über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze in der Stadt Hagen 2025 mit dem Hebesatz der Grundsteuer A in Höhe von 324 und dem Hebesatz der Grundsteuer B in Höhe von 1.139 wurde vom Rat der Stadt Hagen erst am 12. Dezember 2024 beschlossen, um möglichst aktuelle Daten für die Berechnung eines für die Kommune aufkommensneutralen Hebesatzes zu haben. Seit 2026 liegt der Hebesatz bei 1.176 Prozent.

- Die Höhe des Hebesatzes wurde einerseits so niedrig wie möglich für die Grundsteuerzahlenden berechnet und andrerseits so hoch wie es für eine gleichbleibende Einnahme bei der Grundsteuer für die Stadt Hagen notwendig war.

- Die Stadt Hagen als eine finanzschwache Kommune kann nicht auf Einnahmen aus der Grundsteuer verzichten.

- Der Hebesatz wurde daher so berechnet, dass auch in 2025 weiterhin die gleiche Höhe an Einnahmen aus der Grundsteuer für die Stadt Hagen zu erwarten sind.

- Einige Grundstücke oder Immobilien, deren Gemeinnützigkeit vom Finanzamt anerkannt wurde, werden ab 2025 steuerbefreit.

- Als gemeinnützig anerkannte Wohnungsgesellschaften oder Vereine erhalten auf Antrag für Mietwohngrundstücke einen um 25 Prozent gesenkten Steuermessbetrag.

- Die Summe der Bewertungen von Geschäftsgrundstücken ist im Vergleich zu 2024 gesunken. Es wäre für die Landesregierung möglich gewesen durch die Erhöhung der Steuermesszahl für Geschäftsgrundstücke die Bewertung anzupassen, so wie es zum Beispiel Sachsen oder das Saarland entschieden hat.

- In Hagen scheint es einige ältere und nicht sanierte Wohngebäude zu geben.

- Dies alles führt dazu, dass die Summe der Steuermessbeträge sich verringert hat und nun durch einen höheren Hebesatz ausgeglichen wird, um noch die gleiche Höhe der Grundsteuereinnahmen zu erhalten.

- In finanzschwachen Kommunen ist der Hebesatz der Grundsteuer oft höher als in wirtschaftlich stärkeren Regionen.

- Das liegt daran, dass diese Kommunen aufgrund begrenzter Einnahmen aus anderen Quellen, wie Gewerbesteuern oder staatlichen Zuschüssen, auf die Grundsteuer als wichtige Einnahmequelle angewiesen sind.

Geringere Einnahmequellen

- Finanzschwache Kommunen haben oft eine geringere Steuerbasis, beispielsweise durch weniger Gewerbesteuer, geringere Einkommensteueranteile oder niedrigere Immobilienwerte.

Hoher Finanzbedarf

- Viele finanzschwache Kommunen kämpfen mit hohen Kosten für Infrastruktur, Soziales und öffentliche Dienstleistungen, die sie mit anderen Einnahmen nicht decken können.

Kompensation fehlender Einnahmen

- Um ihre Haushalte auszugleichen, erhöhen diese Kommunen häufig den Hebesatz der Grundsteuer, da sie darüber vergleichsweise zuverlässig Einnahmen erzielen können.

Auswirkungen für Eigentümer*innen und Mieter*innen

Höhere Belastung

- In finanzschwachen Kommunen zahlen Eigentümer*innen trotz oft niedriger Grundstückswerte höhere Grundsteuern aufgrund des hohen Hebesatzes.

- Das betrifft auch Mieter*innen, da die Grundsteuer oft über die Nebenkosten umgelegt wird.

Ungleichheit

- Diese Praxis führt dazu, dass Bewohner*innen ärmerer Kommunen oft stärker belastet werden, als Menschen in wirtschaftlich stärkeren Regionen mit niedrigeren Hebesätzen.

- Nach der Reform müssen die Kommunen die Hebesätze anpassen, um die neue Berechnungsgrundlage aufkommensneutral umzusetzen.

- Das birgt jedoch die Gefahr, dass finanzschwache Kommunen weiterhin hohe Hebesätze beibehalten oder sogar erhöhen, was Eigentümer*innen und Mieter*innen in diesen Regionen zusätzlich belastet.

Fazit

- In finanzschwachen Kommunen bleibt der Hebesatz ein zentrales Instrument, um Haushaltslücken zu schließen.

- Die Grundsteuerreform 2025 könnte bestehende Ungleichheiten zwischen finanzstarken und -schwachen Kommunen weiter verschärfen.

Mehr Informationen

- Weitere Informationen zur Grundsteuerreform finden Sie auf der Internetseite des Bundesfinanzministeriums

- Nähere Informationen zur Umsetzung der Grundsteuerreform in der Stadt Hagen finden Sie im Bürgerinformationssystem und auf unseren Service-Seiten unter " Steuern und Abgaben"

- Kommunale Verschuldung ist ein umfangreiches Thema.

- Die Stadt Hagen ist Teil des Aktionsbündnisses „Für die Würde unserer Städte“ und setzt sich gemeinsam mit weiteren finanzschwachen Kommunen bereits seit dem Jahr 2008 für eine angemessene finanzielle Ausstattung der Kommunen ein.

- Auf der Internetseite des Aktionsbündnisses sind alle Informationen zum Thema zu finden

FAQ zur Einführung der Wertstofftonne

Die Wertstofftonne ist ein Sammelbehälter für Verpackungen aus Kunststoff, Metall sowie Verbundstoffen und darüber hinaus für haushaltsübliche Gegenstände aus denselben Materialen (sogenannte „stoffgleiche Nichtverpackungen“). Die Wertstofftonne bietet im Vergleich zum bisherigen Gelben Sack somit erweiterte Entsorgungsmöglichkeiten und eine einfachere Mülltrennung für die Bürgerinnen und Bürger.

Die Wertstofftonne wird aus gleich mehreren Gründen eingeführt:

- Vereinfachung der Mülltrennung: Die Bürgerinnen und Bürger müssen nicht mehr zwischen Verpackungen und Nichtverpackungen unterscheiden. Alle haushaltsüblichen Gegenstände aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen können über die Wertstofftonne entsorgt werden.

- Erhöhung der Recyclingquote: Durch die erweiterten Entsorgungsmöglichkeiten werden mehr Wertstoffe dem Recycling zugeführt, die sonst im Restmüll landen würden.

- Ressourcenschonung und Umweltschutz: Da mehr Wertstoffe dem Recycling zugeführt werden, ist die Einführung der Wertstofftonne ein wichtiger Beitrag für den Umwelt- und Klimaschutz sowie die Schonung natürlicher Ressourcen.

- Verbesserung der Stadtsauberkeit: Die Tonne ist stabiler als der Gelbe Sack, was Probleme wie das Aufreißen oder Verwehen bei Wind vermeidet.

- Komfort: Es müssen nicht eigenständig Gelbe Säcke beschafft werden. Die Entsorgung erfolgt direkt vor der Haustür beziehungsweise vom Straßenrand.

Die Einführung der Wertstofftonne durch die Stadt Hagen erfolgt zum 1. April 2026. Die Behälter werden ab Mitte Februar an die Eigentümerinnen und Eigentümer ausgeliefert. Wir bitten um Beachtung, dass die Auslieferung an die jeweiligen Standorte zu unterschiedlichen Zeitpunkten erfolgt und daher von Abfragen zum Auslieferungsdatum abzusehen. Die erste Leerung erfolgt im April. Alle Abfuhrtermine für die Wertstofftonne sind ab 01.03.2026 im Abfuhrkalender ( https://www.heb-hagen.de/rund-um-den-muell/termine/abfuhrkalender-wann-kommt-die-muellabfuhr.html) zu finden.

In die Wertstofftonne gehören – wie in den Gelben Sack – Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen. Darüber hinaus aber auch haushaltsübliche Gegenstände aus den oben genannten Materialien, die keine Verpackung sind.

Verpackungen aus Kunststoff, Metall und Verbundstoffen, wie:

- Joghurtbecher

- Plastikflaschen und -tüten

- Konservendosen

- Getränkekartons

- Styropor

- Leere Shampooflaschen und Duschgels

- Restentleerte Deos und Haarsprays

Gebrauchsgegenstände aus Kunststoff, zum Beispiel:

- Besteck

- Plastikeimer

- Kinderspielzeug

- Gießkannen

- Pflanztöpfe

Gebrauchsgegenstände aus Metall, wie:

- Kochtöpfe und Pfannen

- Backformen und Backbleche

- Werkzeuge, nicht elektrisch (ohne Netzstecker oder Akku)

- Schraubenschlüssel, Schrauben

Sonstige Wertstoffe:

- Aluminiumfolien und -schalen

- Draht

- Duschvorhänge aus Kunststoff

- Kleiderbügel (nicht aus Holz)

Folgende Gegenstände dürfen nicht in der Wertstofftonne entsorgt werden:

- Elektrogeräte aller Art (Smartphones, Toaster, Bügeleisen usw.) und Kabel

- Batterien und Akkus aller Art

- Schadstoffe wie Farben, Lacke, Ölabfälle

- CDs, DVDs und andere

- Alte Glasflaschen, Trinkgläser und Fensterglas

- Papier und Kartonagen

- Holzabfälle

- Bioabfälle

- Restabfälle (zum Beispiele Hygieneabfälle wie Windeln oder Taschentücher)

- Medizinische Abfälle (zum Beispiel Spritzen, Kanülen, Einweghandschuhe)

- Bauabfälle wie Bauschutt, Dämmmaterial (beispielsweise Styropor), Fensterrahmen aus PVC

- Porzellan, Keramik oder anderes steinhaltiges Material (außer Verkaufsverpackungen)

- Glühbirnen, LED-Birnen, Lampen jeglicher Art

- Reifen und Felgen

- Textilien und Altkleider

Im Gelben Sack dürfen ausschließlich Verkaufsverpackungen aus Kunststoff, Metall oder Verbundstoffen entsorgt werden. In die Wertstofftonne kommen darüber hinaus auch andere haushaltsübliche Gegenstände aus diesen Materialien wie zum Beispiel Plastikeimer, Töpfe, Pfannen und vieles mehr. Die Wertstofftonne ist somit eine Erweiterung zum Gelben Sack und ermöglicht, dass mehr Wertstoffe dem Recycling zugeführt werden können.

Um Wasser zu sparen, sollten Joghurtbecher, Shampooflaschen oder andere Wertstoffe nicht ausgespült werden. Sie sollten aber „löffelrein“ sein, bevor sie in die Wertstofftonne geworfen werden.

Die Wertstoffe können sowohl lose als auch in transparenten Säcken in die Wertstofftonne gefüllt werden. Werden die Gegenstände lose in die Behälter geworfen, passen mehr Wertstoffe hinein, da weniger Hohlräume entstehen.

Haushaltsübliche Abfälle aus Kunststoff oder Metall können kostenlos am Wertstoffhof abgegeben werden. Gegenstände aus Kunststoff oder Metall, die nicht in die Wertstofftonne passen (zum Beispiel Gartenstühle oder Regale aus Metall), zählen in der Regel zum Sperrmüll und müssen gesondert entsorgt werden. Dies ist in Hagen über die Sperrmüllabholung ( Link) oder die Abgabe am Wertstoffhof Müllverbrennungsanlage ( Link) möglich.

Nein. Zusätzliche Säcke mit Wertstoffen oder einzelne Gegenstände, die nicht in der Tonne entsorgt wurden, werden nicht mitgenommen. Ausnahme: Bis zum 30.6. gilt eine Übergangszeit für die Gelben Säcke. Diese können bis 30.6. in die Tonne geworfen oder auch daneben gestellt werden.

Die Abholung der Gelben Säcke wird zum 31. März 2026 eingestellt. Die gelben Säcke dürfen für eine Übergangszeit vom Gelben Sack zur Wertstofftonne noch bis zum 30.06.2026 genutzt und somit verbraucht werden. Sie dürfen also ab 01.04.2026 bis 30.06.2026 entweder in die Wertstofftonne oder auch daneben gestellt werden.

Es gibt drei Behältergrößen: 120 Liter, 240 Liter und 1.100 Liter

- Die kleine 120-Liter-Tonne reicht für den Inhalt von zwei bis drei Gelben Säcken.

- In eine 240 Liter Wertstofftonne passt der lose Inhalt von vier bis fünf Gelben Säcken.

- In einen 1.100-Liter-Container passt der Inhalt von ca. 20 Gelben Säcken.

Die tatsächliche Menge, die in eine Wertstofftonne passt, ist natürlich von der Art und Weise der Wertstoffe abhängig.

Alle Eigentümerinnen und Eigentümer erhalten im Januar 2026 ein Anschreiben der Stadt Hagen, indem die Behältergröße und -anzahl bekannt gegeben wird.

120 Liter = Breite ca. 0,48 m / Tiefe ca. 0,58 m / Höhe ca. 0,95 m

240 Liter = Breite ca. 0,65 m / Tiefe ca. 0,75 m / Höhe ca. 1,10 m

1.100 Liter = Breite ca. 1,20 m / Tiefe ca. 1,10 m / Höhe ca. 1,50 m

Wertstoffbehälter sind durch einen gelben Deckel oder einen gelben Clip am Deckel zu erkennen.

Wertstoff-Großbehälter mit einem Volumen von 1.100 Litern gibt es auch abschließbar. Kleinbehälter mit 120 oder 240 Litern werden nicht abschließbar angeboten.

Nein. Eigene Schlösser oder andere abschließbare Vorrichtungen dürfen nicht verwendet werden. Es sei denn, diese sind ohne Beschädigung des Behälters nutzbar und werden zur Leerung entfernt.

Nein. Nutzerinnen und Nutzer der Unterflursysteme für Gelbe Säcke erhalten keine zusätzliche Wertstofftonne. Für die Entsorgung ihrer Wertstoffe können sie ab 01.04.2026 das bisherige Unterflursysteme für Gelbe Säcke nutzen, auf dem eine neue Beschriftung angebracht wird.

Ja. Die Nutzung der Wertstofftonne ist verpflichtend.

Es wird keine separate Gebühr erhoben. Die Kosten werden über die Gebühr der Restabfallbehälter getragen.

Entsprechend des sogenannten Gebietsteilungsmodells erfolgt die Leerung der Wertstofftonnen durch zwei verschiedene Entsorger:

- Für die Stadtteile Boelerheide, Boele-Zentrum, Kabel/Bathey, Fley/Helfe und Garenfeld: HEB

- Alle anderen Stadtteile: AHE ( www.ahe/hagen)

Bitte kontaktieren Sie bei Fragen oder Anregungen ausschließlich das zuständige Entsorgungsunternehmen.

Die Bestellung von Behältern oder die Änderung des Wertstofftonnenbedarfs ist ausschließlich schriftlich unter Angabe des Kassenzeichens durch Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer möglich. Mieterinnen und Mieter können die Bestellung der Wertstofftonne daher leider nicht vornehmen.

Die Leerung der großen 1.100-Liter-Behälter erfolgt ausnahmslos im Vollservice. Dies bedeutet, dass sie von ihrem Standplatz abgeholt, geleert und zurückgestellt werden. Bei den Standorten sind die Vorgaben der Abfallsatzung gemäß §18 sowie Anlage 2 zu beachten.

Die Leerung der 120- und 240-Liter-Behälter erfolgt vom Straßenrand oder der Grundstücksgrenze. Diese müssen zum entsprechenden Leerungstermin von den Bürgerinnen und Bürgern bereitgestellt werden.

FAQ zum Bewohnerparken

- In den Innenstädten ist das Parken im öffentlichen Raum aufgrund der Kapazitäten häufig schwierig.

- Um dem Parkdruck entgegenzukommen, können Kommunen Parkzonen errichten, in welchen das Parken nur zu bestimmten Zeiten und mit einer festgelegten Parkhöchstdauer möglich ist.

- Bewohner*innen können eine Befreiung von den Regelungen beantragen.

- Diese Befreiung erhalten Bewohner*innen durch einen Parkausweis.

- Bewohner*innen innerstädtischer Quartiere stehen vor der Herausforderung, einen Parkplatz in Wohnortnähe zu finden.

- Die Stadt Hagen geht diese Knappheit an und weist Zonen für das Parken aus, in denen Bewohnerinnen und Bewohner das Fahrzeug rund um die Uhr abstellen können.

- Für Besucher*innen gelten Beschränkungen.

- Parkzonen gibt es in Hagen bereits seit über 30 Jahren.

- Die ersten beiden Parkzonen A und B bestehen seit 1993.

- Im Jahr 1997 wurde die Parkzone D aufgrund des neugebauten Kinos „Cinestar“ eingerichtet.

- Durch den Ratsbeschluss vom 11. März 2004 folgten die Parkzonen C und E.

- Als vor rund 20 Jahren zuletzt die Parkzonen C und E eingeführt wurden, war es nicht geplant, über den direkten Innenstadtbereich hinaus Parkzonen zu errichten.

- Allerdings haben sich die Rahmenbedingungen seitdem stetig verändert und für Bewohner*innen innenstadtnahen Bereiche verschlechtert, so dass mit Beschluss vom 09. Februar 2023 der Rat der Stadt Hagen die Verwaltung damit beauftragt hat, die Bewohnerparkzonen im Innenstadtbereich zu erweitern.

- Die Parkzone F wurde zum 1. April 2024 eingeführt, die Parkzone H folgt zum 1. August 2024.

- Zuletzt ist die Einführung der Parkzone G geplant.

- Das Startdatum wird rechtzeitig bekannt gegeben.

- Ein Bewohnerparkausweis kann nur durch Bewohner*innen mit Erstwohnsitz in einer

- der Innenstadtzonen beantragt werden.

- Anträge, aus denen hervorgeht, dass diese Voraussetzungen nicht erfüllt sind, müssen abgelehnt werden.

Weitere Voraussetzungen

- Sie sind Halter*in eines Kraftfahrzeuges mit bis 2,8 Tonnen zulässigen Gesamtgewicht (PKW) oder haben oder eine Vollmacht zur ausschließlichen und ständigen Nutzung eines Kraftfahrzeuges bis 2,8 Tonnen von welchem Sie nicht Halter*in sind.

- Sie sind Halter*in eines Motorrads (Führerscheinklasse A, A1, A2)

- Sie verfügen über eine gültige Fahrerlaubnis.

- Es liegt keine andere Parkmöglichkeit (zum Beispiel Garage, Stellplatz) vor.

- Sie besitzen nicht bereits einen Bewohnerparkausweis für ein anderes Fahrzeug.

- Personalausweis oder Meldebestätigung (nicht älter als sechs Wochen)

- Kraftfahrzeugschein

- Gegebenenfalls Bescheinigung des*der Arbeitgeber*in über die dauernde Nutzung

- Gegebenenfalls Bescheinigung des*der Halter*in über die dauernde Nutzung

- Ein Bewohnerparkausweis kann entweder online unter oder persönlich im

- Die Onlinebeantragung funktioniert nur, wenn Halter*in und Fahrer*in übereinstimmen.

Kosten eines Bewohnerparkausweises

- Beantragungsart: Online mit entfallender Verwaltungsgebühr: 150 Euro

- Beantragungsart: Persönlich im Bürgeramt mit anfallender Verwaltungsgebühr: 180 Euro

Weitere Kosten

- Ersatzausstellungnach Verlust 30 Euro

- Änderung der Parkzone und/oder des Kennzeichens 15 Euro

Hinweis

- Verwaltungsgebühren sind durch geltende Gesetze und Verordnungen geregelt und werden von allen Kommunen für Verwaltungstätigkeiten erhoben.

- Leider bietet auch ein Bewohnerparkausweis keine Garantie dafür, dass Bewohner*innen einen Parkplatz finden.

- Grund dafür ist, dass im Verhältnis zu vorhandenen Fahrzeugen nicht ausreichend öffentlicher Parkraum zur Verfügung steht.

- Der Parkdruck in größeren Städten ist besonders in innenstadtnahen Bereichen sehr hoch.

- Die Verwaltung ist bemüht, Bewohner*innen dieser Bereiche zu entlasten und die Bedingungen zu verbessern, einen Parkplatz in Wohnortnähe zu erhalten.

- Verfügen Bewohner*innen über eine Garage oder einen Stellplatz, ist diese Möglichkeit bereits vorhanden.

- Auf individuelle Bedürfnisse, die mit dem Vorhandensein mehrerer Fahrzeuge einhergehen, kann aufgrund der insgesamt geringen Parkmöglichkeiten keine Rücksicht genommen werden.

- Der Rat der Stadt Hagen hat die Verwaltung mit Beschluss vom 9. Februar 2023 damit beauftragt, die Bewohnerparkzonen im Innenstadtbereichzu erweitern.

- In diesem Beschluss wurde auch bereits die Zoneneinteilung festgelegt.

- Grundsätzlich gibt es gesetzliche Rahmenbedingungen, die dabei zu beachten sind.

Rahmenbedingungen

- Es muss ein Mangel an privaten Stellflächen vorliegen.

- Ein erheblicher allgemeiner Parkdruck muss vorhanden sein.

- Bewohner*innen haben regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit in

- ortsüblich fußläufig zumutbarer Entfernung von ihrer Wohnung einen Stellplatz für ihr KFZ zu finden.

- Der Bereich darf im Durchmesser nicht größer als 1.000 Meter sein.

- Unter Berücksichtigung dieser Punkte wurde das Bewohnerparkraumkonzept erstellt und der Politik zu Entscheidung vorgelegt.

- So, wie sich das Bewohnerparken derzeit darstellt, wurde es durch die Politik beschlossen.

- Die Einrichtung neuer Bewohnerparkzonen erfolgt nur auf Beschluss des Rates der Stadt Hagen.

- Bei der Anordnung einer Bewohnerparkzone sind außerdem gesetzliche Vorgaben zu beachten.

Unter anderem sind folgende Voraussetzungen notwendig

- Es muss ein Mangel an privaten Stellflächen vorliegen.

- Ein erheblicher allgemeiner Parkdruck muss vorhanden sein.

- Bewohner*innen haben regelmäßig keine ausreichende Möglichkeit in ortsüblich fußläufig zumutbarer Entfernung von ihrer Wohnung einen Stellplatz für ihr KFZ zu finden.

- Der Bereich darf im Durchmesser nicht größer als 1.000 Meter sein.

- Die Bewohnerparkzonen wurden so, wie sie sich jetzt darstellen, vom Rat der Stadt Hagen beschlossen.

- Grundsätzlich ist davon auszugehen, dass die Attraktivität von Parkplätzen für Berufspendelnde, die in der Innenstadt einer Beschäftigung nachgehen, abnimmt, je weiter sich diese von der Innenstadt entfernt befinden.

- Die neuen Parkzonen F, G und H sind mit einer Zonenbeschilderung gekennzeichnet.

- Dies bedeutet, dass immer der Beginn und das Ende der Zone gekennzeichnet ist.

- Sobald der Beginn der Bewohnerparkzone passiert wurde, befinden sich die Verkehrsteilnehmenden so lange innerhalb der Parkzone, bis die Zone mit dem entsprechenden Verkehrszeichen wieder beendet wird.

- Bei den bestehenden Parkzonen A bis E erfolgt die Beschilderung direkt an den Parkplätzen, für die die Bewohnerparkregelung gilt.

- Es gibt verschiedene Beschilderungsmodelle, aus denen die Beschilderungsform gewählt werden kann.

- Für die neuen Zonen F, G und H hat sich die Stadt Hagen im Rahmen des Ratsbeschlusses vom 9. Februar 2023 für eine Zonenbeschilderung entschieden.

- Hierbei werden der Beginn und das Ende einer Parkzone beschildert, an den einzelnen Straßen innerhalb der Zone ist keine Beschilderung vorgesehen.

- Wenn ein Betriebsgelände über keine Parkplätze für Mitarbeitende verfügt, müssen Mitarbeitende, die ein Auto nutzen, auf die freien, bewirtschafteten oder kombinierten Stellplätze zurückgreifen (unter Berücksichtigung der Höchstparkdauer).

- Pendlende haben jedoch die Möglichkeit, in einem öffentlichen Parkhaus einen Dauerstellplatz anzumieten, den öffentlichen Personennahverkehr oder das Fahrrad zu nutzen.

- In der heutigen Zeit gibt es viele Komponenten, die dazu beitragen, dass das Autofahren besonders in den Städten an Attraktivität abnimmt

- Die Bevölkerungsdichte mancher Gebiete führt dazu, dass für vorhandene PKW oftmals nicht ausreichend öffentliche Stellflächen vorhanden sind.

- Ein Grund dafür ist beispielsweise, dass in Familien meistens mehrere Autos vorhanden sind.

- Durch die Förderung der nachhaltigen Mobilität, die im Rahmen des Bundesprogramms zum Klimaschutz eine wesentliche Rolle spielt, wird daran gearbeitet, dass die alternativen Fortbewegungsmittel an Attraktivität gewinnen.

- Zum Beispiel durch den Ausbau des Radverkehrsnetzes und des öffentlichen Personennahverkehrs.

- Dafür entfallen auf der anderen Seite Privilegien für Autofahrende.

Mehr Informationen erhalten Sie hier:

FAQ zum Umbau der Bahnhofstraße

- Die Bahnhofstraße ist für den Fuß- und Radverkehr die kürzeste und zentrale Verbindung zwischen Hauptbahnhof und Innenstadt.

- Sie hat daher sowohl für die nachhaltige Mobilität, als auch für die Innenstadtentwicklung in Hagen eine zentrale Bedeutung.

- Die Umgestaltung der Bahnhofstraße trägt diesem Rechnung, indem die Infrastruktur für den Radverkehr verbessert und für den Fußverkehr barrierearmer umgebaut wird.

- Die Stärkung nachhaltiger Mobilität geht immer einher mit der Neuaufteilung von Verkehrsflächen.

- Diese sind überwiegend historisch gewachsen und – vor allem in der Breite – kaum bis gar nicht veränderbar.

- Es gilt daher, zwischen allen Formen der Mobilität einen Kompromiss zu finden, um das Ziel der Verkehrswende als Beitrag zum Klimaschutz zu erreichen

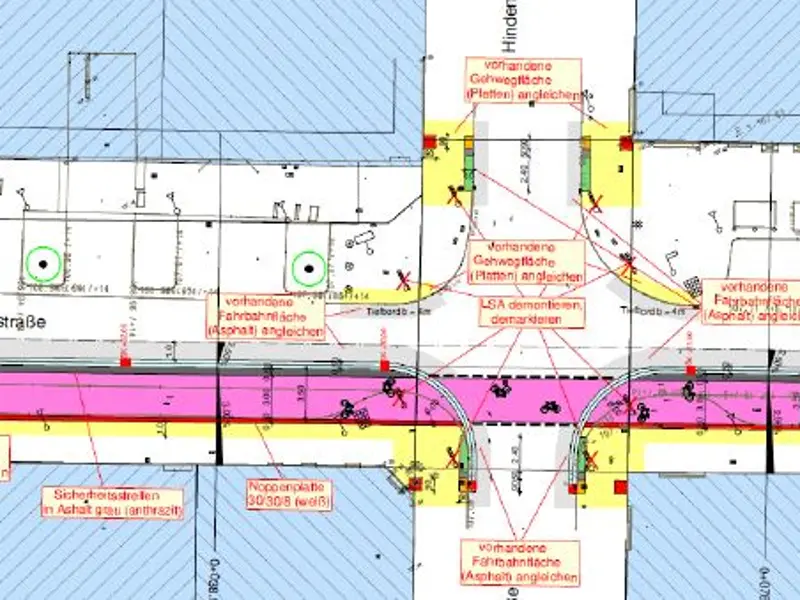

- Die Maßnahme umfasst die gesamte Bahnhofstraße und geht auf einen Teil der Karl-Marx-Straße über. Dazu wird der Radweg nicht als isolierte Maßnahme realisiert.

- Er ist Baustein des gesamtstädtischen Radwegenetzes, welches bereits besteht bzw. noch realisiert werden soll.

- Dazu wird der Radweg auf der Bahnhofstraße Anschlüsse an die Radwege auf dem Graf-von-Galen-Ring und der Körnerstraße (über Karl-Marx-Straße) erhalten.

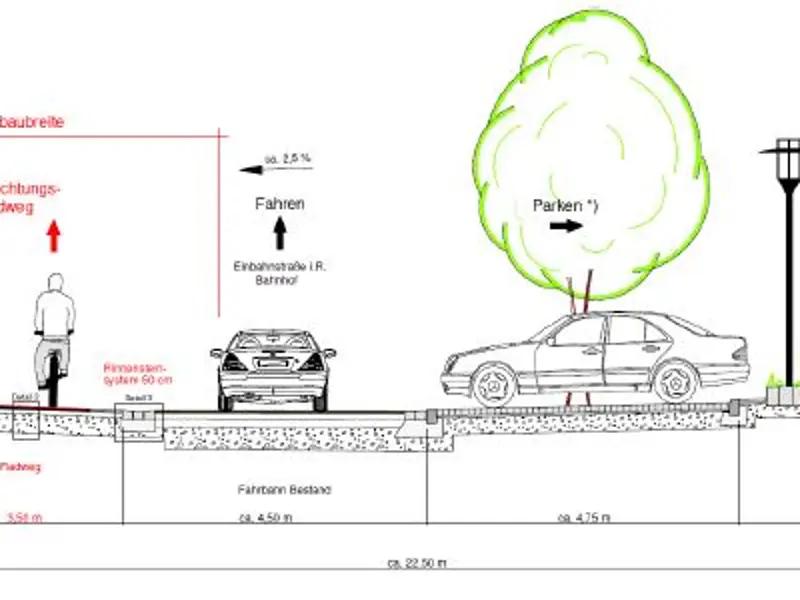

- Auf der Bahnhofstraße entsteht auf der südlichen Seite ein Radweg, der in beide Richtungen genutzt werden kann.

- Die Bahnhofstraße wird zur Einbahnstraße für den Kfz-Verkehr in Richtung Hauptbahnhof bis zur Hindenburgstraße.

- Auf der Karl-Marx-Straße werden die Fahrspuren in Richtung Körnerstraße neu geordnet, was auch eine Leistungssteigerung für die Kreuzung Körnerstraße/Karl-Marx-Straße beinhalten wird.

- Die linke Spur wird zur Busspur.

- Dies ermöglicht allen Buslinien vom Volkspark kommend in Richtung Innenstadt abzubiegen ohne die Fahrbahn der Körnerstraße zum Sparkassen-Karree beim Abbiegen mitnutzen zu müssen.

- Die rechte Spur kombiniert den Radverkehr und verbleibenden Kfz-Verkehr.

- Ergänzend werden die Ampeln der Kreuzungen Körnerstraße/Karl-Marx-Straße und Körnerstraße/Sparkassen-Karree neu programmiert, damit es zu weniger Rückstaus in die Kreuzungsbereiche kommt.

Downloads

Radverkehrskonzept Stadt Hagen PDF (34,4 MB)

©

Stadt Hagen

- Die Planung von Straßenräumen basiert auf technischen Regelwerken.

- Für den Radverkehr sind dies zum Beispiel die Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA).

- Diese sieht für einen Zweirichtungsradweg eine Breite von 3 Metern plus Abstandflächen zum Gehweg (0,50 Meter) und Kfz-Spur (1 Meter) vor (Gesamtbreite 4,30 Meter).

- Damit besteht ein Platzbedarf der über die Breite des Längsparkstreifens hinaus geht und auch einen Teil der heutigen Kfz-Fahrbahn benötigt.

- Diese wird daher zur Einbahnstraße.

©

Stadt Hagen

- Für den Kfz-Verkehr wird die Bahnhofstraße als Einbahnstraße in Richtung Hauptbahnhof bis zu Hindenburgstraße zur Verfügung stehen.

- Die bereits bestehenden Einbahnstraßenregelungen der querenden Straßen (Neumarktstraße, Grabenstraße, Hindenburgstraße, Stresemannstraße) bleiben nach Abschluss der Baumaßnahme unverändert.

- Die Umgestaltung der Bahnhofstraße erfolgt auf Beschluss der Hagener Lokalpolitik aus dem Jahr 2022.

- Seitdem wurden die entsprechenden Ausbauplanungen erstellt, ein Förderantrag bei der Bezirksregierung gestellt und auch bewilligt.

- Es ist daher eine zeitnahe Umsetzung geboten, um nicht in Gefahr zu laufen, dass die bewilligten Mittel wieder zurückgezogen werden.

- Es kommt hinzu, dass die Sperrung und der anschließende Rückbau der Ebene II noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird.

- Gleichzeitig stehen in den kommenden zehn Jahren etliche Baumaßnahmen an Straßen und Brücken an, die dann zu noch tiefgreifenderen Verkehrsbehinderung führen werden.

- Um diesen weiteren Maßnahmen aus dem Weg zu gehen, hätte der Umgestaltung der Bahnhofstraße bis weit in die 2030er Jahre verschoben werden müssen.

- Vor diesem Hintergrund stellt die Umsetzung dieser Baumaßnahme im Jahr 2025 noch den günstigsten möglichen Zeitpunkt dar.

Der Umbau erfolgt zwischen der Anschlussstelle Graf-von-Galen-Ring/Bahnhofstraße bis zur Kreuzung Körnerstraße/Karl-Marx-Straße in mehreren Abschnitten:

1) Bahnhofstraße zwischen Stresemannstraße und Hindenburgstraße

- abgeschlossen

2) Bahnhofstraße zwischen Hindenburgstraße und Grabenstraße

- abgeschlossen

3) Bahnhofstraße zwischen Grabenstraße und Neumarktstraße

- abgeschlossen

4) Bahnhofstraße zwischen Neumarktstraße und Karl-Marx-Straße

- abgeschlossen

5) Karl-Marx-Straße zwischen Bahnhofstraße und Körnerstraße

- abgeschlossen

FAQ zu Geflüchteten in Hagen

Zur Internetseite: Informationen für Bürgerinnen und BürgerFAQ zu E-Tretrollern

- Zurzeit ist der Anbieter Lime in Hagen aktiv.

Folgende Punkte sollten Nutzerinnen und Nutzer von E-Tretrollern für eine verkehrssichere Handhabung beachten:

Helm tragen

- Bei Fahrten mit E-Tretrollern besteht keine Helmpflicht.

- ABER: Selbst bei Stürzen mit geringer Geschwindigkeit kann es zu schwersten Kopfverletzungen kommen.

- Wir empfehlen deshalb, einen Helm zu tragen.

- Hierfür kann auch der eigene Fahrradhelm genutzt werden.

Reflektierende Kleidung tragen

- Bei Dämmerung und Dunkelheit sollte man zur eigenen Sicherheit eine Warnweste oder reflektierende Kleidung tragen um insbesondere von Autofahrern gesehen zu werden.

Alleine auf dem Roller

- Ein E-Tretroller darf immer nur von einer Person gefahren werden.

- Denn durch die Fahrphysik der Roller wird das Bremsen, Lenken und Steuern bei einer zweiten Person erschwert, sodass ein sicheres Fahren nicht mehr möglich ist.

- Wer dennoch zu zweit mit einem E-Tretroller fährt muss mit einem Bußgeld rechnen.

Kein Handy während der Fahrt

- Genau wie beim Auto- und Fahrradfahren ist die Nutzung von Smartphones während der Fahrt verboten.

- Die Nutzung des Smartphones kann teuer werden: Es kann ein Bußgeld von bis zu 100€ erhoben werden und es droht ein Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.

- Das Nutzen einer Handyhalterung ist aber erlaubt, wenn das Smartphone während der Fahrt nicht bedient wird.

Fahrradweg oder Straße – Wo darf man in Hagen fahren?

- E-Tretroller müssen den Radweg, Radfahrstreifen oder Schutzstreifen benutzen.

- Sind diese nicht vorhanden, muss auf der Fahrbahn gefahren werden.

- Auf Gehwegen oder Bürgersteigen zu fahren ist nicht erlaubt!

- Auch hierfür können Bußgelder anfallen.

Fahrradstraßen/Einbahnstraßen/Einbahnstraßen mit „Fahrradfreigabe“

- Allgemein gilt: Fahrräder, E-Tretroller und Pedelecs sind auf Fahrradstraßen erlaubt. Hier gilt generell Tempo 30.

- Einbahnstraßen dürfen nur in Fahrtrichtung befahren werden.

- Wenn es für Radfahrer – durch ein Verkehrsschild (Zusatzzeichen „Radfahrer frei“) – aber erlaubt ist, in einer Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung zu fahren, gilt dies auch für E-Tretroller.

Fußwege/Fußgängerzonen

- Auf Fußwegen und in der Fußgängerzone ist das Fahren mit E-Tretrollern verboten.

- Das gilt auch wenn diese Wege und Straßen mit dem Zusatzzeichen „Radfahrer frei“ für Fahrräder freigegeben sind.

- Wer dennoch mit dem E-Tretroller durch die Fußgängerzone fährt muss mit einem Bußgeld von bis zu 70€ rechnen.

- E-Tretroller dürfen im öffentlichen Verkehrsraum der Stadt Hagen abgestellt werden, solange keine anderen Verkehrsteilnehmer*innen behindert werden oder der Verkehr gefährdet wird.

- Beim Abstellen der Fahrzeuge ist darauf zu achten, dass eine Gehwegbreite von mindestens 1,60 Meter für Fußgänger*innen verfügbar und die Barrierefreiheit gegeben bleibt.

- In Bereichen, in denen zwingend zu nutzende Abstellflächen eingerichtet wurden müssen die E-Tretroller auf diesen Abstellflächen abgestellt werden.

- Die Bereiche mit verpflichtenden Abstellflächen sowie die entsprechenden Abstellflächen können der App des Unternehmens Lime entnommen werden.

- Das Unternehmen LimeBike Germany GmbH stellt sicher, dass die Leih-E-Tretroller ordnungsgemäß abgestellt werden, indem die Kund*innen ein Foto des abgestellten Fahrzeugs per App übermitteln müssen um die Miete zu beenden.

- Darüber hinaus kann in bestimmten Gebieten die Miete eines E-Tretrollers grundsätzlich nicht beendet werden.

- So ist zum Beispiel das Abstellen am Ufer der Volme inklusive einer Abstandszone und im Umkreis von Feuer- und Rettungswachen nicht erlaubt.

- Die Festlegung dieser Gebiete ist durch die Stadt Hagen erfolgt und wird bei Bedarf erweitert.

Abstellen von E-Tretrollern in Fußgängerzonen

- Das Abstellen von E-Tretrollern in den Fußgängerzonen in der Hagener Innenstadt, Haspe und Hohenlimburg ist grundsätzlich nicht gestattet.

- Die E-Tretroller müssen am Rand der Fußgängerzonen auf einer der über 20 dafür ausgewiesenen Abstellflächen abgestellt werden.

- Alle Parkverbotszonen, sowie die Abstellflächen im Umkreis der Fußgängerzonen können der App des Unternehmens Lime entnommen werden.

- In den Bussen der Hagener Straßenbahn AG (HST) dürfen aus Sicherheitsgründen keine E-Tretroller mitgenommen werden.

- Aktuelle Bewertungen zum Brandschutz in den Bussen sind der Grund für diese Entscheidung, da es in anderen Städten mehrere Vorfälle mit in Brand geratenen Akkus von E-Tretrollern gegeben hat.

- Pedelecs, Elektro-Rollstühle und Elektromobile für mobilitätseingeschränkte Menschen dürfen weiterhin in den Bussen mitgenommen werden, da deren Akkus höhere Sicherheitsanforderungen erfüllen, als die Akkus der E-Tretroller.

- Bei der Deutschen Bahn ist das Mitführen von E-Tretrollern in allen Fernverkehrszügen erlaubt.

- Die E-Tretroller müssen jedoch sicher in den Gepäckregalen oder Gepäckablagen verstaut sein.

- Grundsätzlich sollte sich niemand nach Alkohol- oder Drogenkonsum mit einem Fahrzeug im Straßenverkehr bewegen, auch nicht mit einem E-Tretroller.

- Denn Alkohol und Drogen können die eigene Wahrnehmung und Reaktionsfähigkeiten erheblich beeinträchtigen und somit das Unfallrisiko erhöhen.

Promillegrenzen für Fahrten mit E-Tretrollern

- Bei Fahrten mit E-Tretrollern gelten dieselben Alkoholgrenzwerte wie für Autofahrer.

- Das heißt Nutzer von E-Tretrollern müssen sich an die 0,5 Promille-Grenze halten.

- Ab 0,5 Promille drohen eine Geldbuße von in der Regel 500€, zwei Punkte im Flensburger Fahreignungsregister und ein Monat Führerscheinentzug.

- Wer mit 1,1 Promille oder mehr unterwegs ist begeht eine Straftat.

- In diesem Fall drohen eine Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr, sowie 2 bis 3 Punkte im Fahreignungsregister und ein sechsmonatiges Fahrverbot beziehungsweise ein Entzug der Fahrerlaubnis.

- Für Fahranfänger und Fahrer unter 21 Jahren gilt ein striktes Alkoholverbot (0 Promille-Grenze).

- Bei einem Verstoß droht eine Geldbuße von bis zu 250€ und 1 Punkt im Flensburger Fahreignungsregister.

- Zudem muss ein Aufbauseminar belegt werden und die Probezeit wird von zwei auf vier Jahre verlängert.

Drogen und E-Tretroller-Nutzung

- Wer unter Einfluss von Cannabis oder einem anderen Betäubungsmittel ein Fahrzeug führt verstößt gegen das Straßenverkehrsgesetz (StVG).

- Die genauen Strafen richten sich nach der Höhe des festgestellten THC-Gehaltes im Blut und den Begleitumständen.

- Bereits ein Wert von 1,0 Nanogramm pro Milliliter THC im Blut kann zu einer strafrechtlichen Verfolgung führen.

Welche Kennzeichnung ist Pflicht?

- E-Tretroller dürfen nur mit gültigem Versicherungskennzeichen im Straßenraum genutzt werden.

- Das bedeutet, dass Bürger*innen für ihre privaten E-Tretroller eine Kfz-Haftpflichtversicherung abschließen müssen, wenn sie damit im öffentlichen Straßenraum fahren möchten.

- Die Kennzeichen haben jedes Jahr eine andere Farbe und sind in der Geschäftsstelle oder online bei der Versicherung erhältlich.

- Der Versicherungsschein muss bei der Fahrt nicht mitgeführt werden.

- Die E-Tretroller des Anbieters Lime, die in Hagen ausgeliehen werden können, sind alle haftpflichtversichert.

- Nähere Informationen zu der Versicherung können auf der Webseite von Lime gefunden werden.

Brauche ich für die E-Tretroller einen Führerschein?

- Da die E-Tretroller maximal 20 km/h fahren können wird kein Führerschein benötigt.

Ab wann darf ich mit einem E-Tretroller fahren?

- Das Fahren mit privaten E-Tretrollern ist ab 14 Jahren erlaubt.

- Fahrende von ausleihbaren E-Tretrollern, wie denen der Firma Lime in Hagen müssen mindestens 18 Jahre als sein, da erst dann die volle Geschäftsfähigkeit besteht und ein rechtskräftiger Leihvertrag zustande kommen kann.

Um einen E-Tretroller des in Hagen aktiven Anbieters LimeBike Germany GmbH fahren zu dürfen, müssen Nutzer*inne die folgenden Regeln und Vorschriften beachten:

1. Trage einen Helm.

2. Kontrolliere vor der Fahrt die Bremsen.

3. Halte dich an alle Verkehrsregeln.

4. Du musst mindestens 18 Jahre alt sein.

5. Du musst einen gültigen Führerschein oder Ausweis besitzen.

6. Jeder Lime E-Tretroller darf nur von einer Person genutzt werden (keine Beifahrer).

7. Fahre nicht, wenn du Alkohol getrunken hast.

8. Fahre nachts besonders vorsichtig und nimm dir Zeit.

9. Verwende niemals während der Fahrt das Telefon.

10. Überwache ständig die Umgebung auf andere Verkehrsteilnehmer, wie Autos, Fahrräder und Fußgänger.

Wo kann ich Antworten erhalten und unsachgemäß abgestellte E-Tretroller melden?

- Beschwerden und Fragen können direkt an den Betreiber gesendet werden – online, per E-Mail oder telefonisch

- Webseite: https://scooter-melder.de/ (anonyme Beschwerde)

- E-Mail: hilfe@li.me

- Telefon Hotline (24/7): 069 770 447 33

Um der Beschwerde nachzugehen benötigt Lime folgende Informationen: Straßenname, Hausnummer, Postleitzahl und eine kurze Problembeschreibung.

- Neben dem Versicherungskennzeichen (siehe Versicherung, Führerschein und ab wann darf ich fahren?) muss jeder private E-Tretroller über eine allgemeine Betriebserlaubnis, ausgestellt vom Kraftfahrt-Bundesamt, verfügen.

- Zur Erteilung dieser Betriebserlaubnis müssen alle Anforderungen aus der Elektrokleinstfahrzeug-Verordnung erfüllt sein.

- Bei Fahrten ohne Versicherung beziehungsweise Betriebserlaubnis kann ein Ordnungswiedrigkeiten- oder sogar Strafverfahren drohen.

Welche E-Tretroller sind für den Betrieb im öffentlichen Straßenraum zugelassen?

- Das Kraftfahrt-Bundesamt lässt den Betrieb von E-Tretrollern unter folgenden Bedingungen zu:

- Die E-Tretroller dürfen zwischen sechs und 20 km/h pro Stunde fahren. Wer sein Fahrzeug technisch so verändert, dass es schneller als 20 km/h fährt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 70€ rechnen.

- Die E-Tretroller müssen eine Lenk- oder Haltestange haben.

- Die E-Tretroller dürfen 70 Zentimeter breit, 1,40 Meter hoch und zwei Meter lang sein.

- Das erlaubte Maximalgewicht der Fahrzeuge beträgt 55 Kilogramm.

- Die Fahrzeuge müssen mit zwei voneinander unabhängigen Bremsen ausgestattet sein.

- Zusätzlich muss eine weiße Leuchte vorne und eine rote Leuchte hinten vorhanden sein.

- Wer technische Veränderungen an den Beleuchtungseinrichtungen vornimmt muss mit einem Bußgeld rechnen.

- Darüber hinaus sind auch Reflektoren an den Speichen sowie eine hellhörige Glocke vorgeschrieben.

- “Blinker“ sind nicht erforderlich. Sind keine “Blinker“ am E-Tretroller vorhanden, muss das Abbiegen rechtzeitig und deutlich per Hand angezeigt werden.

Welche Papiere benötigen E-Tretroller?

- Die Hersteller*innen müssen die E-Tretroller mit Papieren ausliefern, auf denen die Genehmigungsnummer der allgemeinen Betriebserlaubnis und die Fahrzeug-Identifizierungsnummer vermerkt sind.

- Die entsprechenden Papiere müssen während der Nutzung des E-Tretrollers nicht mitgeführt werden, jedoch muss ein Fabrikschild am Fahrzeug die Daten anzeigen.

- Die Betriebserlaubnis für einen bereits erworbenen, aber bisher nicht zugelassenen E-Tretroller kann auch im Nachhinein beim Kraftfahrt-Bundesamt beantragt werden, vorausgesetzt die oben genannten Anforderungen sind erfüllt.

FAQ zum Umgang mit den Tauben in Hagen

- Das Taubenkonzept der Stadt Hagen steht auf drei Säulen, die zusammen ein solides Fundament für ein zukünftig harmonisches Zusammenleben von Mensch und Taube in Hagen bilden.

Taubenhäuser und Taubenpille

- Die von der Stadt Hagen geplanten Taubenhäuser bieten saubere Nistplätze, Futter und Wasser. Im Gegensatz zu unerreichbaren wilden Nestern können hier die Eier gegen Attrappen ausgetauscht werden. Weil Tauben sehr ortstreue Tiere sind, verbringen sie ihre Zeit dann am Taubenhaus und stören nicht an anderer Stelle.

- Die Taubenpille Ovistop verhindert die Entwicklung von Taubenküken im Ei. Der Einsatz der Pille ist vor allem dort angebracht, wo viele Tauben leben und die Aufstellung eines Taubenhauses nicht möglich ist.

- Durch Taubenhäuser und die Taubenpille kann der Taubenbestand also artgerecht verkleinert werden.

Kontrollierte Fütterungen

- Die kontrollierte Fütterung in Taubenhäusern und an bestimmten Futterplätzen mit schrittweiser Reduzierung der Futtermenge trägt ebenfalls zu einer geringeren Fortpflanzungsrate bei.

- Mit einer nicht genehmigten Fütterung werden die tierschutzgerechten Maßnahmen der Stadt und der beteiligten Tierschutzvereine behindert, was den Tauben mehr schadet als hilft. Einige Futtermittel können bei den Vögeln sogar Schmerzen verursachen.

- Wer Tauben in Hagen eigenständig füttert, handelt zudem ordnungswidrig und muss mit Ordnungsgeldern rechnen.

Tierschutzgerechtes Vergrämen

- Um die Tauben in die Taubenhäuser zu bringen, ist es wichtig, dass wilde Brutplätze tierschutzgerecht geschlossen werden.

- Vergrämte Tauben sollen sich idealerweise an vorgesehenen Stellen wie Taubenhäusern niederlassen, wo Zugriff auf die Nester besteht, sodass die Eier durch Kunsteier ersetzt werden können.

- Wer wild brütende Tauben auf dem Balkon, Dachboden oder an sonstigen Stellen findet, sollte sich an die untere Tierschutzbehörde oder die ortsansässigen Tierschutzvereine wenden.

- Wir lassen die Tauben natürlich nicht hungern.

- Aktuell sind wir dabei neben den bewährten Futterstellen flexibel weitere zusätzliche Futterstellen einzurichten.

- Daran müssen sich die Tauben als standorttreue Tiere erst einmal gewöhnen.

- Die Futtermenge richtet sich hier ganz nach dem Bedarf der Tiere.

- Hauptfutterstelle ist an dem Taubenhaus an der Körnerstraße.

- Bitte haben Sie Verständnis, dass wir die genauen weiteren Futterstellen zum Schutz der Tiere nicht kommunizieren.

- An den Futterstellen müssen sich die Tiere zunächst an den Taubenwart der Stadt Hagen gewöhnen.

- Wir hoffen, dass sich das Angebot unter den Tauben herumspricht und sie entsprechend zu unseren Futterstellen kommen.

- Sollten wir bemerken, dass manche Tiere nicht erreicht werden, organisieren wir weitere Futterstellen.

- An der Futterstelle auf dem Marktplatz beispielsweise werden die Tiere aktuell fünfmal pro Woche angefüttert.

- Das bedeutet, dass sie mit Futter angelockt werden und sich so auch an den Taubenwart der Stadt Hagen gewöhnen können.

- Später wird die Futtermenge hier weiter erhöht.

- Die Menge richtet sich wie immer nach dem Bedarf der Tiere.

- Wenn auffällt, dass manche Tauben mit den Futterstellen nicht erreicht werden, werden natürlich auch weitere Futterstellen eingerichtet.

- Da das neue Konzept gerade erst anläuft, beobachten die Kolleg*innen das Verhalten der Tiere und reagieren entsprechend.

- es über 300 verschiedene Taubenarten gibt?

- die meisten Taubenarten ihrer Partnerin oder ihrem Partner immer treu bleiben?

- Tauben intelligent sind und zum Beispiel Menschen an ihren Gesichtern unterscheiden können?

- Tauben immer wieder ortstreu in ihre Heimat zurückkehren?

- Tauben keine nennenswerten Krankheiten auf den Menschen übertragen?

- Tauben bereits 5000 v. Chr. domestiziert wurden?

FAQ zur kommunalen Wärmeplanung

- Die Einführung des Wärmeplanungsgesetzes sowie die Novellierung des Gebäude-Energie-Gesetzgesetzes (GEG) haben unmittelbar unterschiedliche Auswirkungen auf Hausbesitzer*innen oder Mieter*innen.

- Die Gesetze gelten für Wohngebäude und Nicht-Wohngebäude gleichermaßen.

- Durch das Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung ergibt sich erstmal kein Aufwand für Bürger*innen.

- Es müssen auch keine neuen Daten für die Erstellung von kommunalen Wärmeplänen erhoben werden.

- Diese liegen den Energieversorgungsunternehmen, Städten und Schornsteinfegerbetrieben bereits vor.

Das Gebäude-Energie-Gesetz hingegen löst bereits zum 1. Januar 2024 Wirkung aus. Ziel ist der schrittweise Umstieg auf eine klimaneutrale Wärmeversorgung.

- Es gelten unterschiedliche Übergangsfristen nach dem GEG, je nachdem ob es sich um einen Neubau in einem Neubaugebiet oder ein Bestandsgebäude und Neubau im Bestandsgebiet (zum Beispiel Baulücken) handelt.

- Neubauten, die in Baulücken errichtet werden, werden vom Gesetz behandelt wie Bestandsgebäude.

- Zugleich hängen diese Übergangsfristen unmittelbar mit der kommunalen Wärmeplanung zusammen.

- Nein, für Bürger*innen mit einem Bestandsgebäude mit einer funktionierenden Heizung, entstehen zunächst keine Konsequenzen durch das GEG.

- Die Anforderungen der 65 Prozent-Regelung des GEG für Bestandsgebäude sollen frühestens nach Ablauf der gesetzlichen Fristen zur Erstellung einer kommunalen Wärmeplanung gelten - in Hagen frühestens ab Mitte 2026.

- Eine funktionierende fossile Heizung, die vor 2024 und nach 1991 eingebaut wurde, kann bis Ende 2044 weiterhin genutzt werden.

- Wenn die Brenneranlagedefekt ist, aber durch Reparatur wieder funktionsfähig gemacht werden kann, braucht es keinen Austausch.

- Wenn die Anlage kaputtgeht und eine neue Anlage eingebaut werden muss, gelten Übergangsfristenvon bis zu fünf Jahren, um eine Lösung gemäß der 65 Prozent-Regel zu finden.

- In der Zwischenzeit ist beispielsweise der Einbau einer gebrauchten oder geliehenen Heizung erlaubt.

- Es ist jedoch empfehlenswert, sich frühzeitig über den Stand der kommunalen Wärmeplanungzu informieren und dies in die Entscheidung mit einzubeziehen.

Umsetzung der Kommunalen Wärmeplanung in Hagen

- Sobald die Stadt Hagen einen Beschluss über die Ausweisung eines Gebietes zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet auf der Grundlage eines Wärmeplans vor Mitte 2026 getroffen hat, sind die 65 Prozent - Anforderungen an neue Heizsysteme für die betroffenen Gebäude verbindlich.

- Bis der Anschluss an ein neu- oder auszubauendes Netz möglich ist, gibt es Übergangsfristen, welche von den genauen Ausbaufahrplänen der Netzbetreiber abhängen.

Wichtig

- Ein Wärmeplan alleine löst die Verpflichtung noch nicht aus.

- Vielmehr bedarf es einer kommunalen Bekanntgabe über die Ausweisung als Gebiet zum Neu- oder Ausbau eines Wärmenetzes oder als Wasserstoffnetzausbaugebiet (in Form einer Satzung).

- Nach einem Monat nach Bekanntgabe der Gebietsausweisung sind die Verpflichtungen nach GEG einzuhalten.

(Quelle: BMWK)

- Für Bürger*innen, die einen Neubau (im Neubaugebiet) planen, ergeben sich durch das GEG neue Voraussetzungen an die Gebäudedämmung sowie das geplante Heizsystem.

- In einem ausgewiesenen Neubaugebiet gelten ab dem 1. Januar 2024 die Erfüllungsoptionen nach §71 GEG (Anforderungen der 65 Prozent-Regelung).

- Insgesamt sieht das Gesetz sieben Erfüllungsoptionen vor, darunter den Anschluss an ein Wärmenetz, eine Wärmepumpe, eine Stromdirektheizung (nur in gut gedämmten Gebäuden), eine Biomasseheizung (Holz, Hackschnitzel und Pellets), Hybridsysteme wie Wärmepumpen- oder Solarthermie-Hybridheizung (Wärmepumpe oder solarthermische Anlage kombiniert mit einem mit Öl oder Gas betriebenen (Spitzenlast)Heizkessel, oder mit einer Biomasseheizung), Heizung auf der Basis von Solarthermie (falls Wärmebedarf damit komplett gedeckt wird), Gasheizung, die nachweislich mindestens 65 Prozent Biomethan oder biogenes Flüssiggas nutzen kann.

- Dieser Fall trifft in Hagen aktuell nicht zu, sondern wird erst wieder bei der Neuerschließung von Baugebieten relevant.

(Quelle: BMWK)

- Wenn Sie einen Neubau in einem bestehenden Gebiet, also in einer Baulücke, planen, so gelten für Sie die gleichen Übergangsfristen wie bei einem Bestandsgebäude.

- Die 65 Prozent-Regel gilt demnach für neuinstallierte Heizungen erst, sobald der Wärmeplan vorliegt.

- Bis zum Vorliegen des Wärmeplans besteht weiterhin die rechtliche Möglichkeit, Gasheizungen zu installieren, sofern diese später auf Wasserstoff umgerüstet werden können.

- Ab 2024 ist jedoch vor dem Einbau eine Beratung erforderlich, die über die voraussichtlich steigenden Kosten und ökologisch und ökonomisch sinnvolle Alternativen informiert.

- Im Falle eines Defekts oder eines geplanten Austauschs haben Hausbesitzer*innen eine Übergangsfrist von fünf Jahren, um eine neue Heizung mit einem Anteil von 65 Prozent regenerativer Energien zu installieren.

- In der Zwischenzeit ist beispielsweise der Einbau einer gebrauchten oder geliehenen Heizung erlaubt.

- Es empfiehlt sich jedoch frühzeitig, sich über den Stand der kommunalen Wärmeplanung zu informieren und dies in die Entscheidung mit einzubeziehen.

(Quelle: BMWK)

- Welche der Erfüllungsoptionen nach dem GEG sich am besten für Ihr Gebäude eignet, lässt sich idealerweise durch zertifizierte Energieberatung im persönlichen Gespräch erörtern.

- Zum Teil können Sie sich Beratungen durch das BMWK fördern lassen.

- Hier finden sich Infos unter: www.energie-effizienz-experten.de

- Gleichzeitig kann aus einem kommunalen Wärmeplan abgelesen werden, für welche Versorgung das Gebiet, in dem Ihr Haus sich befindet, idealerweise geeignet ist.

- Diese Information kann in die Beratungsangebote von Verbraucherzentrale bzw. Gebäudeenergieberatende einfließen.

- Wenn die Heizungsanlage früher als 1991 eingebaut wurde, darf sie nicht mehr weiter betrieben werden.

- Wenn die Heizung nach 1991 eingebaut wurde, darf sie nach Ablauf von 30 Jahren nicht mehr betrieben werden.

- Dabei gibt es Ausnahmen für Niedertemperatur-Heizkessel und Brennwertkessel sowie für Heizungsanlagen mit einer Nennleistung von weniger als 4 oder mehr als 400 Kilowatt.

Ausnahme

- Zusätzlich gibt es eine Ausnahme für Eigentümer*innen von Ein- und Zweifamilienhäusern, die das Gebäude seit mindestens dem 1. Februar 2002 selbst bewohnen.

- Im Fall eines Eigentümerwechsels nach dem 1. Februar 2002 muss jedoch der*die neue Eigentümer*in den Heizungskessel bis spätestens zwei Jahre nach dem Eigentumsübergang außer Betrieb nehmen.

- Bei Modernisierung der Heizungsanlage kann die vermietende Person die Kosten der Modernisierung auf die Mieter*innen umlegen.

- Das GEG sowie eine Anpassung des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) sieht vor, dass die umlegbaren Kosten für die Modernisierung der Heizungsanlage auf maximal 0,5 Euro/Quadratmeter gedeckelt sind.

- Wenn weitere Modernisierungsmaßnahmen getätigt werden, kann die Miete um insgesamt maximal 3 Euro/Quadratmeter innerhalb von sechs Jahren steigen.

- Eine ausführliche Übersicht vom deutschen Mieterbund finden Sie hier.

(Quelle: BMWK)

- Ab 2024 ist beim Einbau einer mit fossilen Energieträgern betriebenen Heizung eine fachkundige Beratung erforderlich.

- Mit Abschluss der kommunalen Wärmeplanung liegt eine strategische Planung vor, die die wirtschaftlichste erneuerbare Wärmelösung für Ihr Quartier empfiehlt.

Fördermittel

- Fördermittel können beispielsweise beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrollef (BAFA) und bei der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) beantragt werden.

- Das BAFA bietet eine Förderung für Wärmepumpenanlagen von bis zu 35 Prozent der förderfähigen Kosten an.

- Die KfW bietet Zuschüsse für klimafreundliche Wärmelösungen mit bis zu 70 Prozent der förderfähigen Kosten sowie Kredite an.

- Prüfen Sie die Möglichkeit eines Anschlusses an ein bestehendes oder geplantes Fernwärmenetz.

- Falls kein Fernwärmenetz-Anschluss möglich oder absehbar ist, informieren Sie sich über Fördermöglichkeiten für Wärmepumpen oder andere individuelle Lösungen (siehe FAQ).

- Beginnen Sie schrittweise mit energetischen Sanierungen, um den Wärmebedarf Ihres Gebäudes langfristig zu reduzieren und Kosten zu senken.

FAQ zu Wildschweinen in Wohngebieten

- Als Allesfresser ernähren sich Wildschweine sowohl von pflanzlicher als auch von tierischer Nahrung, wobei pflanzliche Nahrung im Normalfall weit überwiegt.

- In bestimmten Phasen, insbesondere nach einem Mastjahr (ein Jahr, in dem Bäume wie Buchen, Eichen, Fichten und Kastanien eine besonders hohe Anzahl an Samen produzieren), suchen Wildschweine gelegentlich private Gärten oder öffentliche Flächen auf, um nach tierischem Eiweiß zu suchen.

- Während solcher Zeiten benötigen sie vermehrt tierische Nahrungsquellen wie Regenwürmer, Käfer, Larven und Kleinsäuger, die sie vor allem unter Wiesenstreifen im Erdreich finden.

- Dazu ziehen die Wildschweine auch in Gärten, die oft weiches Erdreich und Komposthaufen mit zahlreichen Käfern und Larven bieten, und durchqueren dabei Wohngebiete.

- Die untere Jagdbehörde nimmt die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger bezüglich Wildschweinen in Wohngebieten sehr ernst, ist jedoch in den eigenen Handlungsmöglichkeiten eingeschränkt.

- Bei freilebenden Wildschweinen handelt es sich um herrenlose Wildtiere, die dem Jagdrecht unterliegen. Für Wildtiere in besiedelten Bereichen besteht grundsätzlich keine behördliche Verantwortung zur Regulierung der Population.

- In akuten Notsituationen gelten die allgemein bekannten Notrufnummern.

- Meldungen in Bezug auf (nicht dringende) Probleme mit Wildschweinen können Sie an die untere Jagdbehörde richten. Die Informationen werden von dort in der Regel an den Jagdausübungsberechtigten weitergeleitet, der über eine Vergrämung der Tiere oder eine Reduzierung des Bestandes entscheidet.

- Im Allgemeinen darf eine Jagdausübung auf Wildschweine nur auf land- oder forstwirtschaftlich nutzbaren Grundflächen, die zu einem Jagdbezirk gehören, erfolgen.

- Außerhalb von Jagdflächen, insbesondere in sogenannten „befriedeten Bezirken“ wie zum Beispiel Wohnsiedlungen, Grünanlagen, Friedhöfen oder Gärten, ist eine Jagdausübung aus Sicherheitsgründen grundsätzlich gesetzlich verboten.

- Auch an Orten, an denen die Jagd nach den Umständen des einzelnen Falles die öffentliche Ruhe, Ordnung oder Sicherheit stören oder das Leben von Menschen gefährden würde, darf nicht gejagt werden.

- Nur in Ausnahmefällen, insbesondere zur Gefahrenabwehr oder zur Tierseuchenbekämpfung und wenn eine gefahrlose Schussabgabe möglich ist, kann Grundstückseigentümern und Nutzungsberechtigten sowie deren Beauftragten (auf Antrag) eine beschränkte Ausübung der Jagd gestattet werden.

- Bei Schäden durch Schwarzwild in befriedeten Bezirken besteht kein Anspruch auf Schadensersatz.

- Die Sicherung von Grundstücken oder Gebäuden gegen diese Tiere liegt in der Verantwortung der Eigentümer.

Grundstücke sichern

- Bei Gärten, die an Waldgebiete grenzen, empfiehlt es sich, einen dichten, lückenlosen und stabilen Zaun zu errichten. Zur Abwehr von Schwarzwild gilt die Empfehlung, mindestens einen Drahtgeflechtzaun mit einer Höhe von 1,50 m zu errichten, der am Boden so befestigt ist, dass er nicht angehoben werden kann und das Untergraben verhindert wird.

- Weiterhin sollte das Gartengrundstück so gestaltet werden, dass es keine Rückzugsmöglichkeiten für die Wildschweine gibt.

- Auch durch den Einsatz von Wildvergrämungsmitteln wie Vergrämungsgranulaten oder Duftstoffen steigen die Chancen, den Kontakt mit den Schwarzkitteln im eigenen Garten zu verhindern.

Nicht füttern und Futterquellen vermeiden

- Angefütterte Tiere verlieren ihre natürliche Scheu, können aggressive Verhaltensweisen entwickeln und sich vermehrt in städtischen Gebieten aufhalten, was zu Problemen und Gefahren führt.

- Das Füttern ist Privatpersonen im Übrigen auch gesetzlich verboten, u. a. um Wildtiere vor falscher Nahrung zu schützen, und kann bei Verstößen mit einem Bußgeld geahndet werden.

- Entsorgen Sie keine Gartenabfälle im Wald und sichern Sie Mülltonnen so, dass die Wildschweine diese nicht umstoßen können, um an den Inhalt zu gelangen. Auch Kompostplätze sollten gegen die Sauen abgesichert werden.

- Sie können als Gartenbesitzer die „Verlockungen“ für Wildschweine reduzieren, wenn Sie auf einen (ungesicherten) Komposthaufen verzichten, Fallobst aufsammeln und auch sonst keine Futterquellen bieten.

Ruhe bewahren, Abstand halten, Hunde anleinen

- Bei Begegnungen mit Wildschweinen gilt es, Ruhe zu bewahren und Abstand zu halten, insbesondere zu Muttertieren mit Frischlingen. Gehen Sie gegebenenfalls langsam zurück.

- Vermeiden Sie schnelle Bewegungen und laute Geräusche, um die Tiere nicht zu erschrecken.

- Treiben Sie die Tiere nicht in die Enge, sondern geben Sie ihnen eine Rückzugsmöglichkeit. Wildschweine sind grundsätzlich keine aggressiven Tiere, aber sie können in bestimmten Situationen gefährlich werden, beispielsweise bei der Verteidigung ihrer Jungen oder bei Bedrohung. Hunde sollten daher an der Leine geführt werden.

- Wenn ein Wildschwein auf einen Menschen zustürmt, kann es sein, dass es ihn nicht richtig einschätzen kann (Wildschweine sehen schlecht). Rufen Sie laut oder klatschen Sie in die Hände, um es abzuschrecken.

- Wenn eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit besteht, also dringendes Handeln erforderlich ist, gelten die allgemein bekannten Notrufnummern.

- Sowohl die untere Jagdbehörde als auch das Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz des Landes NRW unterstützen – auch vor dem Hintergrund der Vorsorge vor der Afrikanischen Schweinepest (ASP) – die intensive Bejagung von Schwarzwild, um die Population einzudämmen.

- Die Jagd auf Wildschweine darf (mindestens) bis zum 31.01.2028 unter Berücksichtigung des Muttertierschutzes das ganze Jahr ausgeübt werden.